コミュニケーション能力コラム51 ネガティブ感情労働に要注意

最近なるほどと思った論文がありましたので紹介したいと思います。

*対象論文

「対人携鋤職における感情労働がバーンアウトおよびストレスに与える影響」

感情労働とは、「本音」と「現実」のコミュニケーションギャップを意味します。大雑把に分けると、2つの方向性があります。

① ポジティブ感情労働

本音はネガテイブ

↓↑

現実はポジティブ

例えば、

・疲れている時に、笑顔で接客

・飲み会に行きたくないが笑顔で行く

・相手が遅刻して本当はムカついているが

大丈夫♪大丈夫♪という

・彼女の手料理がおいしくないが

おいしい!という

②ネガティブ感情労働

もう1つがネガティブ感情労働です。

本音はポジティブ感情

↓↑

現実はネガティブ

例えば

・人事の方が本当は退職勧告をしたくないのだが

仕事として退職勧告をする

・本当は好きな人なのだが、周りが悪い人だと同調を求めてくるので

仕方なしに「私も嫌い」と無理に同意をする

・愛するわが子をしつけるために

本当は怒りたくないのだが強く怒る

・万引きをしたおばあさんのことをとてもかわいそうと

思っているのだが、心を鬼にして警察に引き渡す

こんな感じですね。

・ネガティブ感情労働はリスキー

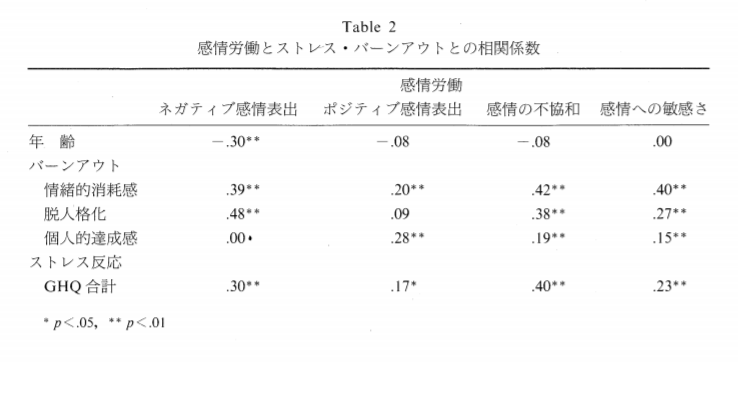

んで、論文を読んでみると、同じ感情労働でも、ネガティブな感情労働のほうが全体的にマイナスが大きくなっています。

ちょっとわかりにくいですが、特に脱人格化という項目で、「.48」と強めの数値になっています。脱人格化とは、自分らしく振舞えていないという感覚です。本来の自分と違う行動をすることになるので、違和感を抱えることになります。

・基本は本音ベースで

ポジティブ感情労働、ネガティブ感情労働どちらもやりすぎると、消耗することは間違いないですが、よりリスクが高いのがネガティブ感情労働なのではないかと推測できそうですね。

ここで疑問となるのが、どうして

ポジティブ感情労働はそこまでリスクがなくて

ネガティブ感情 労働はリスキーなのか?という点です。

この点について私なりの推測があります。

コラム2で解説したいと思います。

*出典

「対人携鋤職における感情労働がバーンアウトおよびストレスに与える影響

荻野佳代子, 瀧ヶ崎隆司, 稲木康一郎 - 心理学研究, 2004」